Was ist ein Farbraum?

Wahrscheinlich lesen Sie diesen Artikel gerade auf dem Bildschirm Ihres Computers, Laptops oder Smartphones. Sehen Sie die Farben in den Abbildungen? Diese Farben werden auf Ihrem Bildschirm durch die Verwendung eines Farbraums definiert. Ein Farbraum ist ein definierter Bereich von Farben. Farbraum bedeutet die Verwendung eines bestimmten Farbmodells. Ein Farbmodell ist eine Methode zur Erzeugung vieler Farben aus einer bestimmten Gruppe von Primärfarben. Jedes Farbmodell hat einen Bereich von Farben, die es erzeugen kann. Dieser Bereich ist der Farbraum. Die gängigsten Systeme sind RGB und CMYK.

Bei der Wahl des zu verwendenden Farbraums lautet die grundlegende Frage: Arbeiten Sie im digitalen Bereich oder im Druckformat? Digitale Geräte wie Kameras und Monitore verwenden einen Farbraum namens RGB.

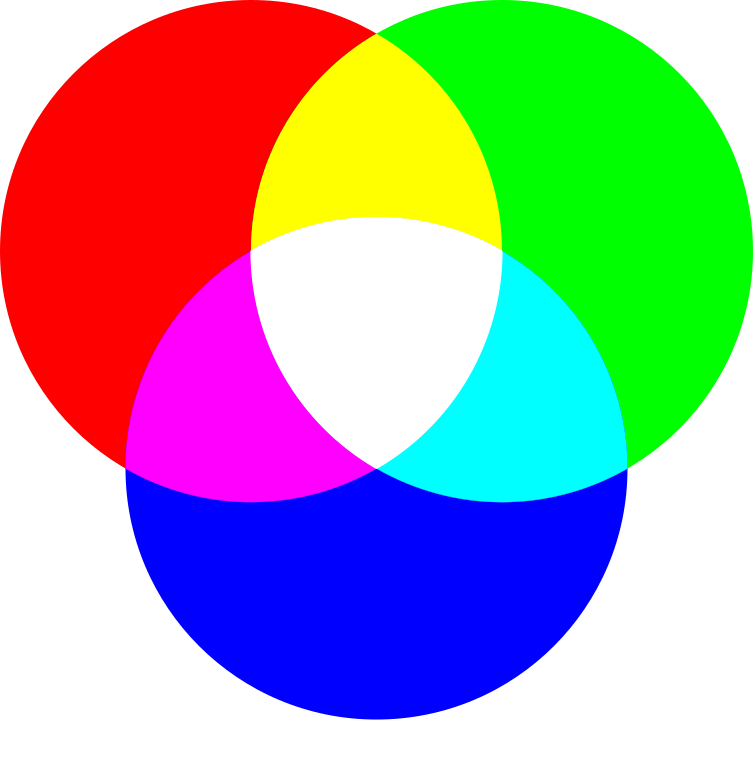

Der RGB-Farbraum setzt sich aus drei Grundfarben zusammen, auf welche die lichtempfindlichen Zapfen des menschlichen Auges am empfindlichsten reagieren: Rot, Grün und Blau. Theoretisch ist es möglich, jede sichtbare Farbe in Kombinationen dieser drei „Grundfarben“ aufzuspalten. Farbmonitore können beispielsweise Millionen von Farben darstellen, indem sie einfach unterschiedliche Intensitäten von Rot, Grün und Blau mischen. Es ist üblich, den Intensitätsbereich für jede Farbe auf einer Skala von 0 bis 255 (ein Byte) anzugeben. Der Intensitätsbereich wird auch als „Farbtiefe“ bezeichnet. Multipliziert man alle verfügbaren Farbabstufungen pro Kanal, erhält man 2563 oder 16.777.216 Farbkombinationen. Häufig findet man die Angabe: 16,7 Millionen Farben.

Die Möglichkeiten, die drei Grundfarben miteinander zu mischen, können als dreidimensionale Koordinatenebene mit den Werten für R (Rot), G (Grün) und B (Blau) auf jeder Achse dargestellt werden. Diese Koordinatenebene ergibt einen Würfel, der als RGB-Farbraum bezeichnet wird.

Bildquelle: Wikimedia Commmons Lizenz: GNU-Lizenz für freie Dokumentation.

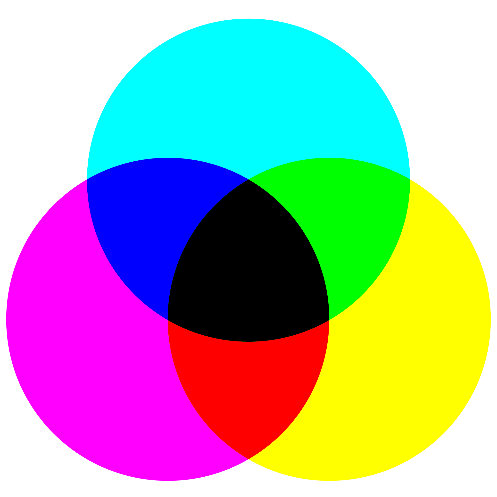

Der RGB-Farbraum basiert auf farbigem Licht. Die drei Farben des Lichts verbinden sich auf unterschiedliche Weise, um Farbe zu erzeugen. Es ist ein additiver Prozess, und ein Blick auf die Bilder zeigt warum:

Wenn alle drei Farbkanäle auf ihre Maximalwerte (255 bei einer Farbtiefe von einem Byte) eingestellt sind, ist die resultierende Farbe Weiß.

Wenn alle drei Farbkanäle den Wert Null haben, bedeutet dies, dass kein Licht emittiert wird und die resultierende Farbe schwarz ist (auf einem Monitor kann sie z. B. nicht schwärzer sein als die Oberfläche des Monitors, die 0 Licht erzeugt).

Diese Art der Farbmischung wird auch als „additive Farbmischung“ bezeichnet.

Welche Arten von RGB-Farbräumen gibt es?

Bildquelle: Wikimedia Commons (unbearbeitet)

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

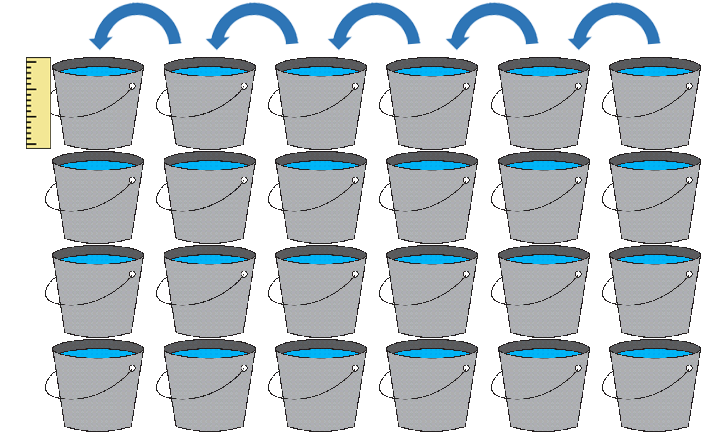

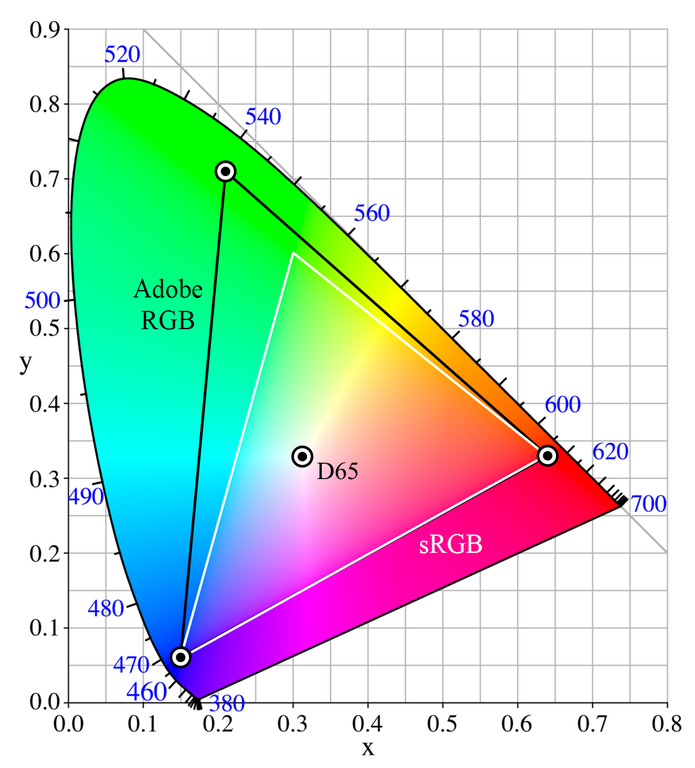

Verschiedene Farbräume ermöglichen es Ihnen, einen breiteren oder engeren Bereich der 16,7 Millionen Farben zu nutzen, die in einem Bild verwendet werden. Wenn man darüber nachdenkt, gibt es nahezu unendlich viele Möglichkeiten, verschiedene Farben miteinander zu mischen. Wenn Sie hier oder da nur ein wenig mehr Grün hinzufügen, haben Sie eine neue Farbe. Nehmen Sie ein bisschen mehr Rot weg, und Sie haben gerade noch eine andere Farbe erschaffen. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass sie den Grad der Farbdetails ihrer Kameraaufnahmen auswählen können. Ein größerer Farbraum erfasst mehr Farben als ein kleinerer.

Farbräume unterscheiden sich in der Anzahl der Farben, die innerhalb eines Farbraums visualisiert werden können. Bei der Arbeit mit digitalen Geräten zählen sRGB, AdobeRGB und ECI-RGB zu den wichtigsten und bekanntesten Farbräumen:

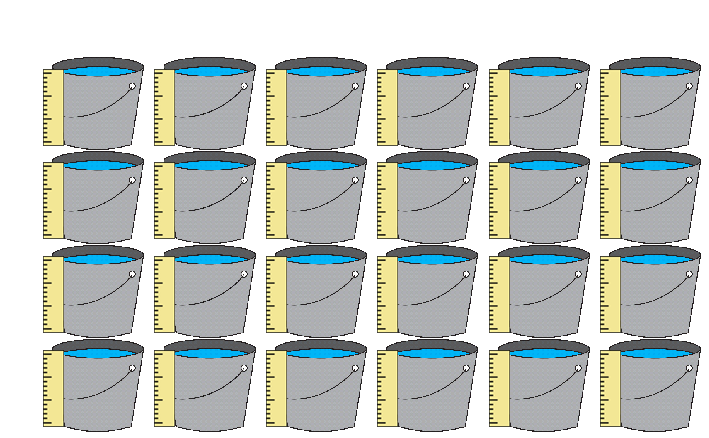

Der kleinste dieser Farbräume ist sRGB. Der sRGB-Farbraum wurde ursprünglich als Farbraum für Röhrenmonitore entwickelt, um in sRGB erstellte Bilder auf allen Monitoren möglichst ähnlich darzustellen.

AdobeRGB ist in der Lage, etwa 35 % mehr Farbbereiche darzustellen als sRGB. Der Farbumfang wurde vor allem bei den Grüntönen verbessert, einschließlich des blau-grünen Bereichs, d. h. der sogenannten Cyantöne.

Der ECI-RGB-V2-Farbraum ist einer der standardisierten RGB-Farbräume. Er ist der empfohlene Farbraum in den Metamorfoze Digitalisierungsrichtlinien und der einzige, der auf der höchsten Stufe dieser Imaging Standards zugelassen ist. Als Arbeitsfarbraum für die professionelle Bildverarbeitung deckt eciRGB v2 praktisch alle Druckverfahren sowie alle gängigen Display-Technologien ab. eciRGB erfüllt damit in besonderem Maße die Anforderungen an eine farbgetreue Wiedergabe. Ein entsprechendes ICC-Profil zur Integration in Bildbearbeitungsprogramme kann kostenlos von der ECI-Website heruntergeladen werden und ermöglicht eine konstante Farbwiedergabe auf allen Ausgabegeräten.